Gäste

Sergej Eisenstein

sowjetischer Regisseur

In Riga/Lettland wurde am 23. Januar 1898 Sergej Michailowitsch Eisenstein geboren, Sohn des städtischen Zivilingenieurs und Architekten Michail Osipovic Eisenstein und seiner Gattin Julija Iwanowna. Während seiner Schulzeit in Riga lernte er Maxim Maximovic Strauch kennen, mit dem er später zusammenarbeiten wird.

Er verfasste in jungen Jahren ein Pamphlet gegen die Trunksucht und inszenierte ein erstes Theaterstück. Sein Interesse galt weiterhin dem Theater, u.a. fertigte er ab 1916 Kostümskizzen an und veröffentlichte eigene Karikaturen.

Theater, besonders die Inszenierungen von des radikalen Theater-Reformers Wsewolod Meyerhold, wurde zur Leidenschaft Sergej Eisensteins. Bei Meyerhold belegte er Regiekurse und ließ sich vom elisabethanischen Theater, der Commedia dell`arte, dem Zirkus, der Music-Hall in seiner Auffassung von moderner, revolutionärer Kunst beeinflussen.

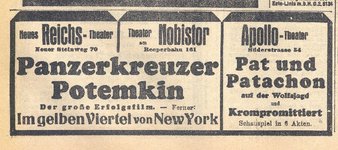

Es folgten eigene Theaterinszenierungen in Zusammenarbeit mit Sergej Tretjakow, der ihn in den Kreis der linken Front einführte. Eisenstein wechselte zum Film und wurde durch die kurz nacheinander entstandenen Filme "Streik" (1924), "Panzerkreuzer Potemkin" (1925), "Oktober" (1927) und "Das Alte und das Neue" (1929) weltberühmt. "Panzerkreuzer Potemkin" avancierte zum Schlüsselwerk für sowjetische Revolutionskunst. Der 1925 uraufgeführte Film wird von der Filmprüfstelle in Berlin wegen Staatsgefährdung verboten. In Hamburg wurde der Film u.a. 1926 im Theater am Nobistor, Reeperbahn 161 und im Neuen Reichstheater, Alter Steinweg 70, gezeigt.

Verschiedene Ansätze vereinigte Eisenstein in seinen Filmkonzepten: Rationalität und Sinnlichkeit des Konstruktivismus, Raumaufteilung des Kubismus, James Joyces innerer Monolog, Verhaltensforschung und die Analyse des Unbewussten. Auf Helden und Einzelkämpfer legte er keinen Wert. Auch auf professionelle Schauspieler und traditionelle Erzählformen verzichtete er. Im Zentrum seiner ersten Filme stand die Masse. Oft hat er den szenischen Ablauf aus mehreren Perspektiven gedreht, so dass die Zeit gedehnt schien. Eisensteins Filme reflektierten den Zusammenhang zwischen Raum und kollektivem Schicksal, der für die neue Zeit bestimmend wurde. Er veranschaulichte in ihnen den Mechanismus des Wirkens der sozialen Maschinerie: Unterdrückung, Solidarität, Revolte, Gewalt, Gegengewalt. Mit einer Betonung der Physiognomien der Laiendarsteller, dem Verzicht auf Atelierbauten und Einstellungen mit klaren geometrischen Linien erreichte Eisenstein einen bis dahin unbekannten filmischen Naturalismus. Auf Vortragsreisen durch Deutschland knüpfte Eisenstein kreative Kontakte mit deutschen Künstlern und Wissenschaftlern.

1929 reiste Eisenstein zum Studium der neuen Filmtechnik nach Westeuropa. Mit Grigori Alexandrow und seinem dauerhaften Kameramann Eduard Tisse drehte er in der Schweiz den Film "Frauennot-Frauenglück", (Thema: Abtreibung) und einen Musikfilm "La Romance sentimentale" in Frankreich, von denen er sich später distanzierte. Paramount lud ihn nach Hollywood ein.

Eisenstein hielt in USA und in Europa an den großen Universitäten Vorlesungen ab. Seine Arbeit bei der Paramount für mehrere Filmprojekte wurde im Falle von Drehbüchern zu "Sutters Gold" (nach Blaise Cendrars) und "Eine amerikanische Tragödie" (nach Theodore Dreiser) abgelehnt. Am 29. Oktober 1929 besuchte Sergej Eisenstein auf Einladung des Hamburger Volksfilmverbandes und der Hamburger Volkszeitung Hamburg. In der Schauburg am Millerntor hielt er einen Vortrag vor 1600 Arbeitern und Intellektuellen über seine Filmtheorie und zeigte Ausschnitte aus "Panzerkreuzer Potemkin", "Zehn Tage, die die Welt erschütterten" und "Die Generallinie". Eisenstein erklärte, dass der russische Film das Kulturprodukt einer sozialen Umwälzung der Sowjetunion sei und nicht das Kunstwerk eines Einzelnen. Diese Informationen erweckten das Misstrauen der örtlichen Polizei gegen die kommunistischen Bestrebungen des Volksfilmverbandes Hamburg, ebenso die Ablehnung Eisensteins und seiner Werke aus bürgerlichen Reihen. 1929 wurde der Volksfilmverband (Leitung: W. Bredel), der sich ursprünglich als Organisation gegen den Trivialfilm verstand, unter den Einfluss der KPD gestellt. Verband und Volkszeitung idealisierten den sowjetischen Film, demontierten dagegen Werke aus dem Bürgertum. Positiv in der Folge war die Vorführung zahlreicher sowjetischer Filme, oft in Erstaufführung, in Hamburg. Regisseure wie Alexander Dowschenko, Wsewolod Pudowkin, der daraufhin auch in Hamburg drehte, und Dsiga Wertow z.B. stellten ihre Filme persönlich vor. 1932 musste Eisenstein aufgrund massiven Drucks seitens der sowjetischen Behörden in die Sowjetunion zurückkehren.

Er schrieb in den folgenden Jahren mehrere kunsttheoretische Bücher und lehrte an der Moskauer Filmhochschule. Nach den Dreharbeiten zum politisch aktuellen Film "Beshin-Wiese" begann Eisenstein 1938 mit den Dreharbeiten zu "Alexander Newski", der den Sieg der Russen über die deutschen Ordensritter glorifizieren sollte und gegen das aufrüstende Deutschland gerichtet war.

Im persönlichen Auftrag Stalins nahm er die Arbeit an "Iwan der Schreckliche" auf, ein Film, der als Spiegelung der Geschichte Russlands und als Rechtfertigung stalinistischer Repressionsmethoden dienen sollte. Das Ergebnis war ein expressionistischer Film, dessen visuelle Gestaltung und Ambivalenz Eindeutigkeit in der Frage vermissen ließ, ob er eine Glorifizierung oder Anklage des Tyrannen Iwan darstellte. Der dreiteilige Film blieb, wie so viele noch folgende Filme Eisensteins unvollendet, für Teil 1 erhielt er den Stalin Preis, Teil 2 blieb verboten.

Sergej Michailowitch Eisenstein starb 1948 in Moskau an Herzversagen.

Filmographie

Literatur und Quellen:

Sergej M. Eisenstein: Yo. Ich selbst. Memoiren. 2 Bände. Neuausgabe. Berlin: Edition Hentrich 1998.

Oksana Bulgakowa: Eisenstein und Deutschland. Berlin: Akademie der Künste 1998

Fotos: Staatsarchiv Hamburg