Filmstadt Hamburg

FILME FÜR DAS PROLETARIAT: SERGEJ EISENSTEIN BESUCHT HAMBURG

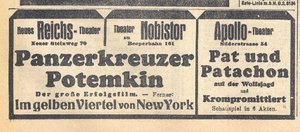

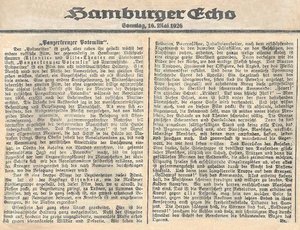

Am 29. Oktober 1929 kam der am 23. Januar 1898 in Riga (Lettland) geborene Filmregisseur Sergej Michailowitsch Eisenstein auf Einladung des Hamburger Volksfilmverbandes und der "Hamburger Volkszeitung" in die Hansestadt. Besonders "Panzerkreuzer Potemkin" avancierte zum Schlüsselwerk für sowjetische Revolutionskunst und war einige Jahre zuvor bereits in Hamburg erfolgreich gelaufen: Der 1925 uraufgeführte Film war zwar von der Filmprüfstelle in Berlin wegen Staatsgefährdung zunächst verboten worden, dann in Hamburg jedoch 1926 im "Theater am Nobistor", Reeperbahn 161 und im "Neuen Reichstheater", Alter Steinweg 70, gezeigt worden. Am 29. Oktober hielt Eisenstein in der "Schauburg am Millerntor" einen Vortrag vor 1.600 Arbeitern und Intellektuellen über die von ihm vertretene Filmtheorie und zeigte längere Ausschnitte aus seinen Meisterwerken "Panzerkreuzer Potemkin", "Zehn Tage, die die Welt erschütterten" und "Die Generallinie". Eisenstein erklärte, dass der russische Film das Kulturprodukt einer sozialen Umwälzung der Sowjetunion sei und nicht das Kunstwerk eines Einzelnen. Diese Informationen erweckten das Misstrauen der örtlichen Polizei gegen die kommunistischen Bestrebungen des Volksfilmverbandes Hamburg, ebenso die Ablehnung Eisensteins und seiner Werke aus bürgerlichen Reihen. 1929 wurde der Volksfilmverband (Leitung: Willi Bredel), der sich ursprünglich als Organisation gegen den Trivialfilm verstand, gänzlich unter den Einfluss der KPD gestellt. Verband und Volkszeitung idealisierten den sowjetischen Film, demontierten dagegen Werke aus dem sogenannten "Bürgertum". In der Folge vervielfachte sich die Vorführung sowjetischer Filme, oft in Erstaufführung, in Hamburg. Regisseure wie Alexander Dowschenko, Wsewolod Pudowkin, der daraufhin auch in Hamburg drehte, und Dsiga Wertow z.B. stellten ihre Filme persönlich vor. 1932 musste Eisenstein aufgrund massiven Drucks seitens der sowjetischen Behörden seine Europatournee abbrechen und in die Sowjetunion zurückkehren. Er schrieb in den folgenden Jahren mehrere kunsttheoretische Bücher und lehrte an der Moskauer Filmhochschule. Nach den Dreharbeiten zum politisch aktuellen Film "Beshin-Wiese" begann Eisenstein 1938 mit den Dreharbeiten zu "Alexander Newski", der den Sieg der Russen über die deutschen Ordensritter glorifizieren sollte und gegen das aufrüstende Deutschland gerichtet war. Im persönlichen Auftrag Stalins nahm er die Arbeit an "Iwan der Schreckliche" auf, ein Film, der als Spiegelung der Geschichte Russlands und als Rechtfertigung stalinistischer Repressionsmethoden dienen sollte. Das Ergebnis war ein expressionistischer Film, dessen visuelle Gestaltung und Ambivalenz Eindeutigkeit in der Frage vermissen ließ, ob er eine Glorifizierung oder Anklage des Tyrannen Iwan darstellte. Der dreiteilige Film blieb, wie so viele noch folgende Filme Eisensteins unvollendet, für Teil 1 erhielt er den Stalin Preis, Teil 2 blieb lange Zeit verboten. Sergej Michailowitsch Eisenstein starb 1948 in Moskau an Herzversagen.