Filmstadt Hamburg

Des Teufels Regisseur vor Gericht: Erneuter Freispruch für Veit Harlan

Veit Harlan, der Regisseur des antijüdischen Hetzfilms Jud Süß, der Hamburg schon in den 1940er Jahren bei Dreharbeiten kennenlernte, hatte in der Hansestadt nach 1945 seinen Wohnsitz. Dementsprechend fand hier auch seine Entnazifizierung statt, wobei er verdächtig schnell in die Gruppe V der Entlasteten eingestuft wurde. Die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes (VVN) und die Notgemeinschaft der durch die Nürnberger Gesetze Betroffenen stellten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg Strafantrag gegen Veit Harlan. Begründung: Verbrechen gegen die Menschlichkeit wegen der Übernahme der Regie bei Jud Süß. Vor Gericht entwickelte sich der Regisseur zum eloquenten Selbstdarsteller, vom Richter kaum gebremst. Das Hamburger Abendblatt berichtete beeindruckt: Kein Wort, keine Feststellung, der Harlan nicht eine scharf pointierte Spitze zu geben verstünde. Der Schauspieler spielt die größte Rolle seines Lebens. Er führt Regie in einem Schauspiel, das das Tribunal zur Szene werden lässt.

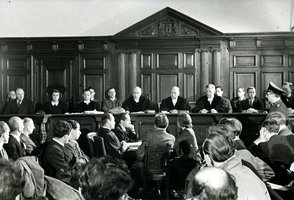

Sogar Autogrammjäger fanden sich im Gerichtsgebäude ein, die stundenlang auf eine Signierung ihrer Bildpostenkarten hofften. Sieben Wochen lang stand dasselbe Stück auf dem Spielplan, wobei sich das Gericht zunächst bemühte, die Entstehungsgeschichte des Films zu erhellen. Nach 51 Prozesstagen erfolgte am 23. April 1949 die Urteilsverkündung: Freispruch mangels Beweisen; im Triumphzug wurde Harlan auf den Schultern seiner Anhänger aus dem Saal getragen. Doch das Urteil wurde vom Strafsenat beim Obersten Gerichtshof der britischen Zone in Köln aufgehoben und zur erneuten Verhandlung an das Schwurgericht Hamburg zurückgewiesen: Michel Töteberg berichtet in seinem Buch Filmstadt Hamburg, das das Revisionsverfahren kaum neue Erkenntnisse erbrachte, die Stimmung jedoch immer aggressiver wurde (und wie üblich reichten die Sitzplätze im Gerichtssaal nicht aus, so dass sich die Journalisten und Besucher teilweise eigene Sitzgelegenheiten mitbringen mussten): Wiederholt kam es zu Zwischenrufen und Tumulten im Zuschauerraum. Als die Journalistin Karena Niehoff, Halbjüdin und ehemalige Sekretärin des ersten Drehbuchautors, aussagte, Harlan habe den Entwurf antisemitisch verschärft, wurde sie auf übelste Weise beschimpft.

Der Vorsitzende ließ den Saal räumen, die Sitzung wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt. [

] Am 29. April 1950 wurde Harlan erneut freigesprochen; allerdings war in der Urteilsverkündung ausdrücklich vermerkt, dass der Film Jud Süß objektiv und subjektiv den Tatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit erfülle. Ein paar Monate später zog die Staatsanwaltschaft ihren Revisionsantrag zurück, somit war das Urteil rechtskräftig. Wenig später rief Erich Lüth, damals Senatspressesprecher, zum Boykott neuer Harlan-Filme auf, denn der Regisseur wollte alsbald nach dem Prozess mit neuen Arbeiten an seine Vorkriegskarriere anknüpfen. Wegen dieses Boykottaufrufs kam es zu einer Prozessreihe, die sich bis zum 15. Januar 1958 hinzog, als das Bundesverfassungsgericht Lüths Meinungsäußerung Recht gab. Das Urteil schrieb in Sachen freier Meinungsäußerung in den Medien Rechtsgeschichte, kam aber zu spät, um Harlans Nachkriegskarriere noch zu stoppen, denn gerade in jenem Jahr stellte Regisseur seinen letzten großen Spielfilm vor. 1964 starb Veit Harlan während eines Urlaubes auf Capri an Herzversagen. Neuere Aufarbeitungen des Themas versuchen, der Geschichte seiner Filmarbeit eine nicht mehr nur eindimensionale Betrachtung zukommen zu lassen. Es wird differenziert zwischen seinen unbestritten talentierten Beiträgen als Regisseur zur Filmgeschichte und seiner Haltung zur Politik des NS-Regimes, die unentschuldbar bleiben wird.